藤田嗣治:無盡之線條【明報月刊二○二四年一月號】

郭東杰

「藤田嗣治全心全意浸淫於西方藝術的滋養之中,同時亦發現東方藝術相對於西方的精華與差異所在,找到了將東方線條融入西方油畫之門道,並在油畫色彩語言上發揮了東方藝術的極簡與低限精粹。」今期作者評介現代藝術史上首位在巴黎嶄露頭角的亞洲大師—藤田嗣治。

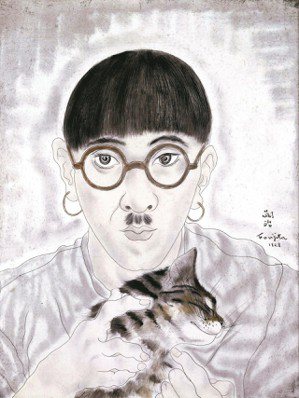

Tsuguharu Foujita (Japanese-French, 1886-1968)

“Self Portrait with Cat”

What a fascinating artist, and life!

On November 27, Léonard Tsuguharu Foujita (藤田 嗣 治 Fujita Tsuguharu, 1886-1968) was born - a French painter and graphic artist at a Paris school who came from Japan.

Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Autoportrait au chat 1927

近藤 史人: の藤田嗣治「異邦人」の生涯 (2006講談社文庫)

内容紹介

世界中を熱狂させた日本人画家の真実!!

ピカソ、モディリアニ、マチス…世界中の画家が集まる1920年代のパリ。その中心には日本人・藤田嗣治の姿があった。作品は喝采を浴び、時代の寵児となるフジタ。だが、日本での評価は異なっていた。世界と日本の間で、歴史の荒波の中で苦悩する巨匠の真実。

ピカソ、モディリアニ、マチス…世界中の画家が集まる1920年代のパリ。その中心には日本人・藤田嗣治の姿があった。作品は喝采を浴び、時代の寵児となるフジタ。だが、日本での評価は異なっていた。世界と日本の間で、歴史の荒波の中で苦悩する巨匠の真実。

Wiki 藤田嗣治

日本語

巴黎馬約爾美術館:“瘋狂頹廢年代”的藤田嗣治

作者 夏榕

播放日期 30-04-2018 更改時間 30-04-2018 發表時間 15:38

自畫像,1928。 展方提供

生於明治中期東京的藤田嗣治(1886 - 1968)是法國著名的日裔藝術家,20世紀初巴黎畫派的代表人物。他將日本傳統美術注重線描與留白的技巧引入了油畫當中,並以貓、女人、自畫像、兒童為主題的畫作見長。

今年2018年適逢藤田嗣治逝世五十周年,為了紀念與讓世人重新認識他的繪畫,巴黎馬約爾美術館特地從3月7日起舉辦專題回顧展,以逾百幅珍貴畫作回溯其創作生涯。展覽聚焦藝術家在1913年至1930年期間的創作 涵蓋了藤田嗣治在日本開始創作、嶄露頭角,直至前往巴黎,成為「瘋狂頹廢的二十年代」代表人物之一的創作階段。展覽的參觀路線約莫按照作品時間、圍繞代表其各個創作階段的“風景畫”、“肖像畫”、“裸婦”、“宗教畫”等主題,同時引入全新的視角,來捕捉藤田藝術的真髓。

展出作品中自然有可謂其代名詞的《乳白色的裸女》系列,藝評家說,藤田嗣治獨特的“乳白膚色”與東方人,尤其日本傳統審美觀中“以白為美”的觀念密切相關。對於使他聲名鵲起的《裸卧的吉吉》畫家本人曾說過:“在着手創作女性裸體畫時,我有種想要發現前人所有未曾發現,開拓前人未曾涉足過的新天地新想法。我們的祖先鈴木春信、喜多川哥麿等繪師都曾描繪過女人的肌膚。我既為日本人,理應踏着先人的足跡,去描繪人的肌膚。”

在當時巴黎那個紙醉金迷的世界,畫家自身的形象可能更引人注意。從從一幀幀蘑菇頭、圓框眼鏡,人中一撮小方鬍子的自畫像來看,藤田嗣治則略顯滑稽,但這伴隨起一生的標誌性造型,除躍然紙上更深沉你我的腦海。

要是我們回顧藤田嗣治的一生,不免發現他彷彿都是個“異鄉客”,從來沒有過真正屬於自己的“歸屬之地”。這名來自日本的藝術家,曾是巴黎藝術界的寵兒,異鄉的包容讓他無限燦爛。藤田嗣治在巴黎受到不同於日本的刻意模仿印象派的氛圍衝擊,畢加索、盧梭等人的畫作讓他大開眼界。他在後來的回憶錄上曾寫下感觸“繪畫,原來是如此自由的......只要把自己的思慮毫無遺憾地表現出來,自由地開拓什麼樣的道路都可以,我頓時開了竅。那天回家後,立刻就把畫具箱擲在地板上 我決定要從頭來過,重新打鼓另開張。”

然而,戰爭風暴卻讓藤田嗣治吹進深淵。1933年他返回東京,由於家庭的軍隊背景,在1937年後被捲入二戰的旋渦里,成為日本軍事畫家。此後如《阿圖島玉碎》、《新加坡的最後日子》、《塞班島同胞盡忠》等一系列描繪戰爭的巨幅作品使他備受爭議。劫後餘生,從此藤田嗣治只有眼前路,沒有身後身,至死都是一個徹底的異鄉人。

事實上,藤田嗣治的創作都鮮明地反映他的生活。畫作隨他遇到的人事、生命歷程而變化。唯一變得不多的,是他的筆法!他用毛筆畫畫,西方藝術家的筆是平的,畫法不像中國或日本的毛筆,有韻律感、流暢感,從始自終,他都是堅持這樣的線條不懈。

對許多日本人來講,藤田嗣治是完全的異類,但在西方人眼中看,他又非常東方,他卡在這兩個角度中間,這個中間代表的是什麼? 或許就是藝術上的“現代”吧!

被遺忘近半個世紀後,先是東亞地區掀起了“藤田熱”。2015年日本導演小栗康平指導電影《藤田嗣治》從頭至尾側面摹寫出藤田輾轉的一生,隔年蘇富比春拍場上,藤田嗣治《裸女與貓》收穫近4000萬港幣的高價;同在2016年,從4月到6月從名古屋到兵庫,再到府中的“藤田嗣治回顧展”,以及2017年香港市場的火熱態勢,讓國際藝壇注意到亞洲現代藝術與西方的交彙之處,畫風“獨樹一幟”的藤田嗣治確實佔有一席之地。

2018年,包括巴黎馬約爾博物館(2018年3月7日 2018年7月15日)、法國蘭斯市美術館,以及東京都美術館(2018年4月14日 6月10日)等多家美術館都將舉辦大型的藤田嗣治回顧展,紀念這位藝術家逝世50周年。如此一來,世人對於這位日本現代藝術最後巨匠的關注,也將到達一個高潮。

***

27 November, 1886

Born on this day in 1886 in Tokyo, Japanese–French painter and printmaker Léonard Tsuguharu Foujita a.k.a. Fujita Tsuguharu (藤田 嗣治 , 27 November, 1886 – 29 January, 1968).

He is best known for applying Japanese ink techniques to Western style paintings and for his much sought after "Book of Cats", published in New York in 1930 by Covici Friede, with 20 etched plate drawings by Foujita, which is today one of the top 500 (in price) rare books ever sold, and is ranked by rare book dealers as “the most popular and desirable book on cats ever published.”

He has also been called "the most important Japanese artist working in the West during the 20th century."

【美學系列】蔣勳/藤田嗣治(上)

2018/08/30 09:20:19 聯合報 蔣勳 文.圖片提供

如果拿兩個時期的照片來對比,日本時期的嗣治,巴黎的嗣治,竟很難認得出是同一個人。但的確是同一個人,自由、狂野、搞怪、叛逆,彷彿對抗著身體裡長久以來規規矩矩的禮教偽裝,他想解放自己身上層層綑綁的拘謹束縛……

藤田嗣治

二○一八年的春天,我在巴黎馬約美術館(Musée Maillol)看了藤田嗣治(Léonard Tsuguharu Foujita)的回顧展,這是他逝世五十年的紀念展,主要展示他收藏在歐洲的許多畫作。二○一八的秋天,一直到十月,在東京都美術館也有藤田嗣治的大型展覽,作品不完全相同,應該有許多他留在日本的作品,包括他在二次大戰期間為日本軍方畫的戰爭畫。兩個展覽加起來,也許才看得到這位橫跨兩個國家、兩種完全不同文化的創作者一生的全貌吧。

一八八六年嗣治生於日本官僚仕紳家庭,他的父親藤田嗣章是明治、大正年間的高階軍醫,曾經擔任日本統治台灣時的台灣守備混成旅團的軍醫部長,他在北投創立「台北陸軍衛戍療養院」,至今還是軍中精神醫療的中心。

藤田出身在這樣傳統的官僚仕紳家庭,他的父親在大正元年1912 又調任日本占領的朝鮮總督府醫院長,殖民帝國、軍方威權,加上東方父權的威嚴,究竟在這位創作者身上發生了多少影響?

在巴黎的展覽中有一幅他畫父親的肖像,面容嚴肅,神態端正,衣著規矩,藤田甚至用傳統東方祖先圖像全正面接近等身大小的方式來處裡這件作品(圖一),這裡面透露了東方父權和家族不可違抗的尊嚴力量,在這樣的仕紳階級家庭長大,藤田內在其實存在著保守而又拘謹的倫理教條吧。

他愛上了藝術,他最初的美術繪畫訓練,學習純粹日本傳統工筆重彩的方法,他畫的禽鳥花卉屏風(圖二),細筆勾勒,有來自宋畫格物寫生的嚴謹,工筆花鳥,貼上金箔,礦物顏料,又有唐人宮廷的富貴華麗。這是日本狩野派的傳承,也許認識藤田,首先應該從他這樣古典的東方美學基礎開始吧。

藤田在日本中學畢業後,就迫切想到歐洲學習美術。他的父親為此請教了同樣是軍醫的著名作家森鷗外。森鷗外有在歐洲學習的經驗,也在台灣擔任過醫官,算是嗣章非常親近的同僚。森鷗外建議嗣治在日本先讀完大學再出國,因此嗣治才放棄赴歐洲的計畫,就讀了東京美術大學,接受在日本正規的學院美術訓練。

他在學院的老師是黑田清輝,黑田是把歐洲十九世紀古典學院技法帶進日本,建立日本西洋畫美術學院風格的先驅。藤田並不喜歡黑田的畫風,他的身上似乎存在著比黑田更複雜矛盾的元素,作為全新的一代,他試圖要擺脫的會不會恰恰好是他身上過多的古典規矩?

一九一二年嗣治和鳩田登美子結婚(圖三),很快去了巴黎。這段婚姻沒有維持很久,去了巴黎之後的嗣治好像突然發現了自己內在藏著另一個自己,狂野的、自由的,外在看起來是嚴肅規矩的東方古典,內在卻是急於爆發的火山,他要掙脫父權、官僚、仕紳的家族基因,他要徹底從規矩中解放自己。嗣治初到巴黎不久,歐洲經歷了第一次世界大戰。一九一八年,戰爭結束,嗣治內在也彷彿經歷一次翻天覆地的世界大戰。

巴黎使嗣治脫胎換骨,戰爭結束後,他成為充滿活力的蒙巴納斯畫派藝術圈中的一名活躍成員,在戰後的「瘋狂年代」(Les Années Folles)出入於圓頂咖啡(La Coupole),穿梭於化妝派對,齊額妹妹頭,圓眼鏡,小鬍子,大耳環,奇裝異服。如果拿兩個時期的照片來對比(圖四),日本時期的嗣治,巴黎的嗣治,竟很難認得出是同一個人。

但的確是同一個人,自由、狂野、搞怪、叛逆,彷彿對抗著身體裡長久以來規規矩矩的禮教偽裝,他想解放自己身上層層綑綁的拘謹束縛。

巴黎經歷了一次世界大戰,毀滅之後,現代城市彷彿要為戰爭的倖存狂歡,時代的集體瘋狂燃燒著巴黎,瘋狂、解放,也衝擊著嗣治,他試著剝除外在的拘束,他想看看內在真實的自己是什麼樣子。

嗣治開始創作自己的繪畫了,不是傳統狩野派,不是黑田清輝,也不是巴黎的學院,他迷戀著巴黎的女人,他和日本妻子離婚,結交模特兒、歡場女子,他的畫裡出現令人迷惑的巴黎女人,裸體,或穿著入時,斜躺在臥榻上,雪白的肌膚,大大的眼睛瞪視著看她的人,那麼西方,又那麼東方,美麗、優雅,又充滿肉體的誘惑。(圖五)

Montparnasse巴黎畫派

一九二○年代嗣治住在巴黎塞納河左岸的蒙巴納斯(Montparnasse),這個社區是當時畫家創作者的活躍中心,不只是法國藝術家,世界各地的藝術創作者都在這裡聚集。

蒙巴納斯像一個美麗的族譜,不只畢卡索在這裡畫畫,高克多(Jean Cocteau)在這裡實驗戲劇,阿波里奈爾(Guillaume Apollinaire)在這裡寫詩,薩蒂(Erik Satie)在這裡作曲,海明威在這裡寫小說,鄧肯(Raymond Duncan)在這裡舞蹈……這是一個世界性的美學族譜,畢卡索從西班牙來,海明威、鄧肯從美國來,有來自義大利的莫迪格里安尼(Amedeo Modigliani),有來自波羅的海俄羅斯的蘇汀(Chaim Soutine)、夏卡爾(Marc Chagall),有來自日本的藤田嗣治……

什麼是「蒙巴納斯畫派」?什麼是「巴黎畫派」?

他們其實風格各異,有印象派,有立體派,有野獸派,有許多無法歸類,只是誠實於他們自己的創作,像莫迪格里安尼,像蘇汀,像藤田嗣治。

夾在兩次世界大戰之間,「巴黎畫派」只是一個城市虛構的美學嚮往吧?讓來自世界各地的藝術家,聚在這裡,一起生活,一起創作。巴黎提供了一個完全自由包容的環境,讓不同文化背景的創作者在這裡匯聚,享受短暫的和平與繁華。

這一群畫家,因為住在蒙巴納斯,因此被稱為「蒙巴納斯畫派」,因為在巴黎,因此被稱為「巴黎畫派」。他們來自不同文化、不同背景,在這裡都被尊重,每一位創作者都帶著自己母體文化或特殊的個人記憶進入巴黎。他們並不信仰同一種美學,他們也技法各異,個人用自己獨特的方式完成自己。

然而他們都被接納了,那是一個偉大城市的遠見與視野,他們共同締造了巴黎,他們共同豐富了巴黎文化的多元性格與創造活力。在這個城市,在蒙巴納斯,沒有人被視為「異類」。嗣治像被疼愛的東方寵物,他被同伴親暱地稱為「Foufou」,他常常穿日本和服上街,留著小鬍子,戴大圈耳環,有時自製希臘古裝與同伴攜手遊街(圖六)。

巴黎接納各種異文化,「奇」裝「異」服被讚賞,自我的認可,自我的表現,自我的標新立異都被接納。夾在兩次世界大戰之間,「瘋狂年代」的巴黎彷彿是毀滅裡一段狂歡嘉年華,世界的菁英在這裡戀愛、生活、畫畫、寫詩、玩戲劇、跳舞,很難想像,在日本一本正經的嗣治竟然在巴黎赤腳和鄧肯學現代舞!

蒙巴納斯至今流傳著神話般的故事,他們沒有一頭鑽進繪畫技法裡變成呆板畫匠,他們的生活故事和創作不可分;走在蒙巴納斯大街,人們總是說著星辰之子莫迪格里安尼的美麗情人,總是說著蘇汀如何藏著屠宰場偷來的發臭的動物屍體,總是說著嗣治一屋子養的貓,以及他迷戀的巴黎女人Kiki。那些故事至今仍是觀看他們畫作的基礎,莫迪格里安尼總是拉長脖子嚮往升向星空,蘇汀的畫裡有肉體腐爛的腥氣,而藤田嗣治,愛著女人和貓的嗣治,在西方畫布上一絲一絲用東方古典細線勾描著他靜到無聲無息的生命,那些女人身體上的「白」,白到像雪,像牛乳,像不染塵埃的月光,像回憶不起來的一場春天的夢。(上)

東方的白和如絲細線

我最早對藤田感到興趣,是在上個世紀的七○年代,我在巴黎讀書,在市立現代美術館看到他畫的一幅裸女。西方油畫材料,但洋溢著古典東方的細緻優雅,特別是他使用的白色。他畫裡的白色被廣泛地討論,裸女身上的白,像是透明的白,彷彿不是實體的顏色,使人想到東方的「留白」,一種游離於實與虛之間的「空白」,像漢字書法裡的白,像篆刻裡的白,像碑拓裡「計白以當黑」的白。

藤田曾經在上個世紀的二○年代用這樣的「白」征服了巴黎,歐洲人說不清楚藤田畫中的「乳白」,兩個文化交會了,都叫作「白」的那個字,其實有不同的含義。如果是「空白」,「白」就不是色相,唐代張若虛的「空裡流霜不覺飛,汀上白沙看不見」,講的正是這介於存在與不存在之間的「空」「白」。藤田在去歐洲之前,顯然有極其豐厚的古典東方傳統的訓練,他征服巴黎的「白」已經不是物質的鋅白、鉛白、鈦白,而是使西方迷惑或迷戀的東方傳統美學的空靈之白吧!

其實應該和「白」一起討論的,是嗣治畫中的線條。一種如絲一般的細線,婉轉纏綿,使人想到東晉顧愷之的「春蠶吐絲」,是一根連綿不斷的細線,像留白裡的聲音,安靜延續著。這一次在巴黎看嗣治,還是有許多繪畫的朋友著迷於他的細線,甚至貼近檢查,不斷詢問:「究竟是什麼筆畫的?」

是毛筆,不同於西方油畫的毛筆。東方很早就發展出了毛筆的「鋒」,有這個「鋒」,才有漢隸的「雁尾」、「波磔」,有這個「鋒」,才有衛夫人的〈筆陣圖〉,才有王羲之的「書法」,才有顧愷之用來創作〈女史箴〉與〈洛神賦〉的「春蠶吐絲」。

筆鋒細線的傳統一直是東方美學的核心,與西方塊狀量體的處理截然不同。細看嗣治繪畫的局部,無論他畫金魚,或畫貓,都用細線勾勒(圖七、八),「勾勒」是東方素描基礎,如果是西方,就是用光影做出量體。

在上個世紀初,帶著東方線條記憶到歐洲的畫家,都面臨過同樣的尷尬,如何放棄自己熟悉的「細線」進入歐洲的「量體」?還是帶著這強勢的細線去對抗量體?徐悲鴻是全面學習西方學院量體光影的,常玉、潘玉良都沒有放棄東方的「線條」。嗣治是更徹底地用東方細線加上空靈的白,完成了他獨特的嗣治美學。

回來再看嗣治征服巴黎的裸女,放大細節,很清楚看到他的細線勾勒的輪廓,但再仔細看,跟隨著細線,有一些陰影筆觸,顯然嗣治沒有放棄量體的表達,這些陰影筆觸試圖做出西方光影量體暗示,若有若無,沒有線條這麼肯定,這麼有說服性,這麼讓西方迷惑好奇。(圖九)

一九二○至三○年代是嗣治創作的高峰,他已經成為巴黎dandy的傳奇,他在世界各地旅遊,他的裝扮、他的戀愛、他的狂歡、他的創作,包括繪畫、版畫和以貓為主題出版的書冊,都風靡西方世界。

但是嗣治或許不知道,前面還有另一個命運在等著他——戰爭與祖國。

戰爭——祖國

一九三三年,嗣治回國了,因為二次世界大戰爆發,因為嗣治的祖國成為法國的敵對國,因為他自己家庭與日本上層官僚軍方切不斷的關係。嗣治的兄長嗣雄是日本著名的法制學者,他娶的即是兒玉源太郎的女兒,兒玉曾經擔任台灣總督,也是日本對俄戰爭的重要將領,直接主導對中國東三省的統治。不能忽略藤田家族在日本擁有的殖民帝國、軍國主義系統的強烈色彩,這樣的背景,在戰爭爆發的時刻,檢驗了一直在巴黎放蕩的嗣治究竟要何去何從?

嗣治回日本,成為軍方的御用畫家,在美日戰爭中以「塞班島」、「阿圖島」畫了巨型的「戰爭畫」。

什麼是「戰爭畫」?

拿破崙時代著名的戰爭畫家是大衛(Jacques-Louis David ,羅浮宮常見「戰爭畫」,巨大尺寸,描述戰爭的悲壯或榮耀。嗣治在巴黎不會沒有看過這類繪畫,在巴黎成為寵愛貓與女人的畫家,嗣治或許不曾想到有一天自己會被推到「戰爭畫家」的角色吧?

這個在巴黎浪蕩多年的dandy,他要如何詮釋從來可能不曾關心過的「戰爭」?

以作品來看,嗣治的戰爭畫,主題大概集中在表現日本軍士在與美軍殲滅戰中悲壯的死亡、群體的死亡、年輕生命的死亡。他用阿圖島、塞班島的戰役為背景,描述日本軍人的集體死亡,對嗣治而言,或許是生命的「悲壯」,但從另一個角度看,也就是軍國主義官僚結構歌頌宣揚的「殉國」、「效忠天皇」。嗣治用了「玉碎」這樣的標題,玉碎「阿圖島」(圖十),玉碎「塞班島」,「玉碎」二字有更深的對生命弱勢者的悲憫與同情嗎?

戰爭期間,嗣治甚至被軍方派遣到中國,觀察多次戰役,畫下日軍在南昌、武漢許多地方的殘酷轟炸。嗣治或許覺得他是為「祖國」效忠,但是,曾經長時間習染法蘭西的和平自由,一位創作者,可以因為「祖國」的藉口,泯滅人性的價值嗎?嗣治的「祖國」使人毛骨悚然,創作者可以在「祖國」的名義下,做違反人性、違反正義、違反內心良知的事嗎?

二戰結束後,日本軍國主義受到全世界的譴責。嗣治的戰爭繪畫觸及美日的對立,這些畫作因此很多被美軍沒收,作為戰犯思想的證物送到美國,一直到七○年代才歸還日本,在東京都美術館展出,還是引起非常大的爭議。

嗣治經歷巴黎的一次大戰,解放了自己,從家族父權中脫殼而出,創作了精采的作品。他可能萬萬沒有想到,第二次大戰,又徹底摧毀他創作的自由本性,為戰爭服務,為祖國服務,迷失了真正的自己。

他或許感嘆,生命多麼荒謬,可以如此作弄一個原本應該單純的創作者吧。二戰以後,無論在日本國內或國際上,嗣治不斷被點名批判為「軍國主義」、「法西斯」。巴黎的藤田嗣治展覽避開了他這一時期的作品,但在東京的展出還是保留了那時期的「戰爭畫」。

戰爭結束,無所逃於批判的壓力,藤田嗣治一九四九年到紐約,一九五○年再度到巴黎,他放棄了日本國籍,歸化為法國公民,好像要忘掉自己身上去除不掉的一片陰影。嗣治接受天主教靈洗,成為虔誠的基督信仰者,自己修建教堂,一直到一九六八年在瑞士蘇黎世逝世,戰爭和祖國的噩夢才距離他越來越遠了。

藤田嗣治的一生是可以引人深思的,如果看完他各個時期的作品,我們或許還是會有疑問:究竟哪一個時期才是真正的藤田嗣治?(圖十一)(下)

沒有留言:

張貼留言